株式会社設立・定款

出資額

株式会社設立「定款」

出資額

「出資額」の比率は、会社の所有権の比率を意味します。

それは、設立後の経営の基盤や主導権の問題とも言えますので

スタート時にしっかりと考えておきましょう。

発起人の出資比率を決めるときに考えて行くことは

ということです。

発起人は、必ず1株以上の株式を引き受けて、会社設立後には「株主」になります。

株式会社においては

●株主は、「会社の所有者」

●取締役などの役員は、会社との委任契約によって「経営を担う者」

です。 (「所有」と「経営」の分離 )

そして、

株式会社の組織などの基本事項は

「取締役会」を設置していようと、そうでなかろうと、

会社所有者による決議機関である「株主総会」で決めることになっています。

考えなければならないのは、

①

発起人は、(募集設立の場合は、株式引受人も)

その出資額に応じた数の株式を保有する「株主」となる。

②

株主総会の決議は

株主の保有する株式数に応じた議決権を通じて決する。

ということです。

つまり、

各発起人の出資比率=設立される会社での決定権の比重

ということであり、

もしもあなたの出資比率が小さい場合、

あなたが会社の主導権を握り、いざというときに解任されたりせず、会社の乗っ取りを防ぐ形を取りたいのであれば

なんらかの対策を、会社設立時に取っておく必要があります。

「発起人があなた一人」の場合は、

「会社の所有者」=「経営者」=あなた

ということですので、

出資比率については考える必要はありません。

会社はいろいろな経緯で設立されますので

「必ずこうしなければならない」ということを一概に言うことはできません。

これから様々なケースをあげてどうすればいいか見て行くのですが

これらは原則論であり、解決手段の例示、ということです。

ただし、設立時にどのような形を取るかが最も重要になりますので、

あなたがどのような会社をつくりたいのか、具体的な状況を斟酌しながら慎重に考えてください。

では始めに、少々極端なケースから見て行きましょう。

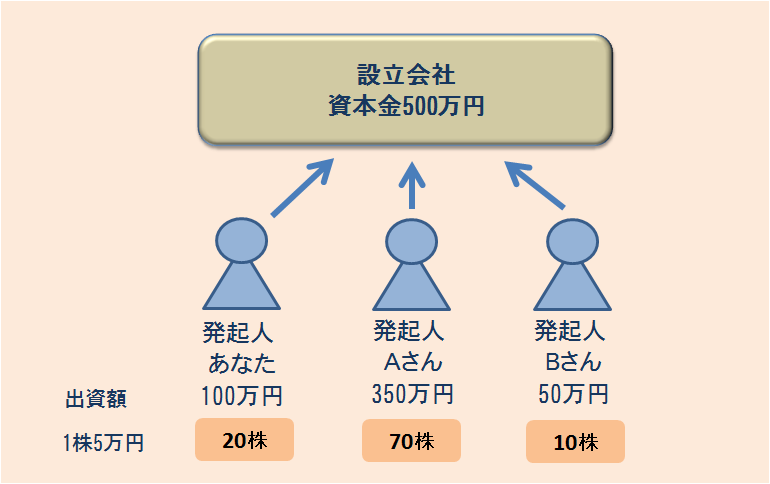

例えば、発起人は、あなた、Aさん、Bさん、の3人の場合。

そして、あなたが取締役として今後の経営の一切を担おうとしていて、

Aさん、Bさんは、設立後の会社の経営にはタッチしない、というケースです。

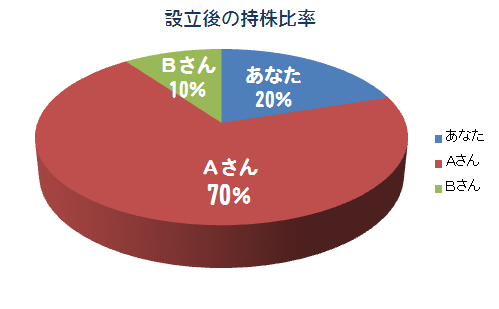

この場合、Aさんが株式総数の70%を保有するわけですから、

●株主総会の「普通決議」(出席議決権の過半数)で、

●株主総会の「特別決議」(出席議決権の2/3)で、

などを

Aさん1人の意思ですべて決めることができる形になります。

Aさんが、あなたの父母、配偶者であれば

後に問題が起こる心配が少ないと考えるかもしれませんが、

「Aさんが全て決定できる」「Aさんが実質オーナー」である会社を設立することになる、

ということを考えておかなければなりません。

Aさんの意思一つで、あなたを取締役から解任することも、会社を売り払うこともできるわけです。

あなたが会社の最終決定権限を保持したいと考えるのであれば

以下のⅠ)Ⅱ)Ⅲ)の方法が考えらえれます。

たとえば、

Aさんの350万円を「借入金」の形にしてもらうという方法です。

「資本金は150万円」になりますが、あなたの持株比率は「過半数」となります。

(Aさんからの借入金は、当然返済しなければなりません。)

(必ず「金銭消費貸借契約書」を作成して、返済方法、返済日、利息などを明確にします。)

(Aさんからお金を出してもらうこと自体をやめる、という方法も考えられます。)

株主は、原則として、「1株につき1個の議決権」を持ちます。

これを「株主平等の原則」というのですが、

株式譲渡制限会社(非公開会社)の場合は、例外として、

「定款による、株主ごとの異なる定め」が認められます。(会社法109条)

つまり、「あなたの議決権を、1株につき5個」などと、定款で定めることができます。

こうすることで、あなたの議決権は100個、Aさんは70個、ということになり

あなたは経営の主導権を握ることができるわけです。

また、「株主Aは、議決権を有さない」と定款に定める、ということもできます。

あなたの議決権は20個、Aさんは「なし」、Bさんの議決権は10個、となります。

(ただし、Aさんから、他の人に株式が譲渡された場合は、議決権は復活します。)

たとえば、

甲種類株式を「普通株式」、乙種類株式を「議決権制限株式」として

2種類の株式を発行するという方法もあります。

定款に

「乙種類株式を有する株主は、

株主総会において決議すべきすべての議案について議決権を有しないものとする。」

と定め、

Aさんに乙種類株式を保有してもらう形にします。

あなたが会社の決定権限を保持したい場合は、

Ⅰ)Ⅱ)Ⅲ)の方法があります。

ただし、とくにⅡ)Ⅲ)は、変則的な会社設立となりますので

発起人・出資者にきちんと説明し、合意して下さい。

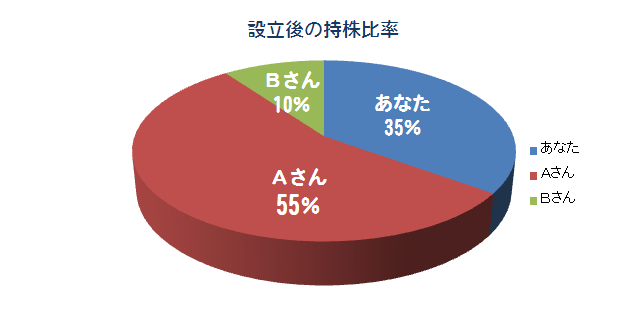

たとえば、

あなた、Aさん、Bさんの3人の発起人で会社を設立する場合

株式会社の設立後の「持株比率」が以下のとき

議決権の過半数を持つAさんは、

取締役である「あなた」を、株主総会の普通決議で「解任」することができます。

実質的な支配権はAさんにあり、

将来において、あなたとAさんの経営方針や理念が衝突した場合、

Aさんは、会社を乗っ取ることも可能なわけです。(基本的に①と変わりません。)

この場合もやはり、①と同様、なんらかの対策を講じることを考えましょう。

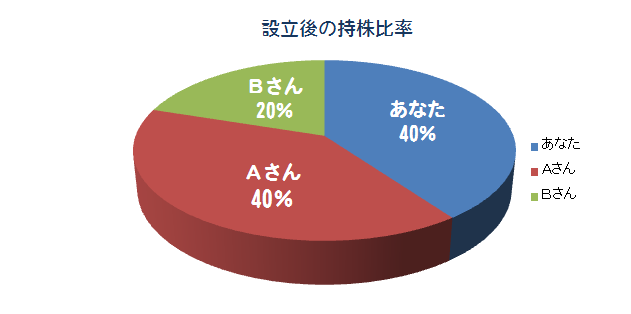

では、下のようなケースではどうでしょうか?

だれも、1人で会社の意思を決定する力を持っていない形です。

ですから、たとえば、Bさんが親・配偶者・信頼できるパートナーであるなら

あなたとBさんによって

会社を安定的に運営することが可能です。

(ただし、あなたとBさんとの関係が、将来ネックとなる場合もあります。)

(①と同様の対策が必要かどうか判断してください。)

友人と会社をつくる場合、

出資比率を50%ずつとしたときはどうでしょう?

この場合、話し合いで会社経営がスムーズに進んでいるときはいいのですが、

将来、経営方針を巡って意見の対立が起きないという保証はどこにもありません。

そうなると、50%ずつでは、何も決まらなくなります。

あなたの(どちらか一方の)出資比率を51%以上にするべきでしょう。

あなたの持株比率が51%以上であれば、

あなたの主導権は確保されます

株式会社設立の流れ 「ページご案内」

Copyright © 2024 占部行政書士事務所 All Rights Reserved.

横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル6F 050-3668-4773