株式会社設立の流れ

4. 登記

株式会社設立手続き

株式会社の設立手続きの第4ステップ

株式会社設立の「登記」について解説します。

4. 会社設立の登記

《 目次 》

定款の認証を受け、資本金の払い込みが終了したら

いよいよ「設立登記」です。

登記に必要な書類はたくさんありますので

一つづつ確実に作成し、準備しましょう。

会社設立「登記」の手続き

登記とは、

国の機関である法務局(登記所)に備えられている「登記簿」に

権利関係や会社の重要事項などを

記載することをいいます。

登記は大きく分けると

●不動産登記・・・不動産の権利関係を明らかにするもの

●商業登記 ・・・会社の重要事項などを明らかにするもの

があります。

商業登記は、安全・円滑な取引の確保などを目的としています。

たとえば、

ある会社と新たに取引を始めるときなどには、

登記簿から相手会社の資本金の額や取締役の氏名などの情報を得ることができ、

取引すべきかどうかの判断の材料になり、

不測の損害を避けることが可能になるわけです。

株式会社の設立登記は、

商業登記法47条に規定された法的な義務手続きです。

定款の認証、資本金の払込みが終わったら、

設立登記を行い、

登記が完了したら会社設立が公的に認められ、

会社が誕生!です。

●会社の設立日

「会社の設立日」は、登記の申請日です。(登記完了の日ではありません)

法務局窓口に申請書類を提出した日が、会社設立日になります。

郵送の場合は、法務局が受け取り、受理した日となります。

土曜・日曜を申請日にすることはできません。

●申請方法

●申請する法務局

設立する会社の「本店」所在地を管轄する法務局に提出します。

都道府県庁所在地にある法務局・地方法務局(本局)の場合が多いですが、

地域によって違います。

例えば北海道の場合は、

札幌法務局のほかに、函館、釧路、旭川の地方法務局がありますし、

東京の場合は、

地域によって、出張所が登記申請先となります。

⇒法務局の管轄から、「登記管轄一覧」をクリックしご確認ください。

(または、⇒法務局所在地一覧より、電話で法務局にご確認下さい)

定款作成から認証までの流れ・手順を確認しておきましょう。

1.

設立登記に必要な

書類を作成・準備する。

・取締役の印鑑証明書の準備

・必要書類一式の作成

2.

作成・準備した

書類をセットする。

・押印の確認

(会社印、個人印、かすれ)

・書類を順番にセット。

3.

株式会社の設立登記を

申請する。

管轄の法務局に申請。

・窓口、郵送、オンラインの3つの方法があります。

4.

不備があった場合は

補正をします。

・補正が必要な場合は、法務局から連絡

・補正は窓口でも郵送でも可

5.

申請から1週間前後で

登記完了。

会社の「印鑑証明書」「登記事項証明書」

を取得します。

設立登記の必要書類を確認しておきましょう。

登記に必要な書類を準備し、作成します。

登記に必要な書類は、

①「設立登記申請書」と「登録免許税貼付台紙」

②「登記すべき事項」の提出(FD、CD-R、オンライン申請)

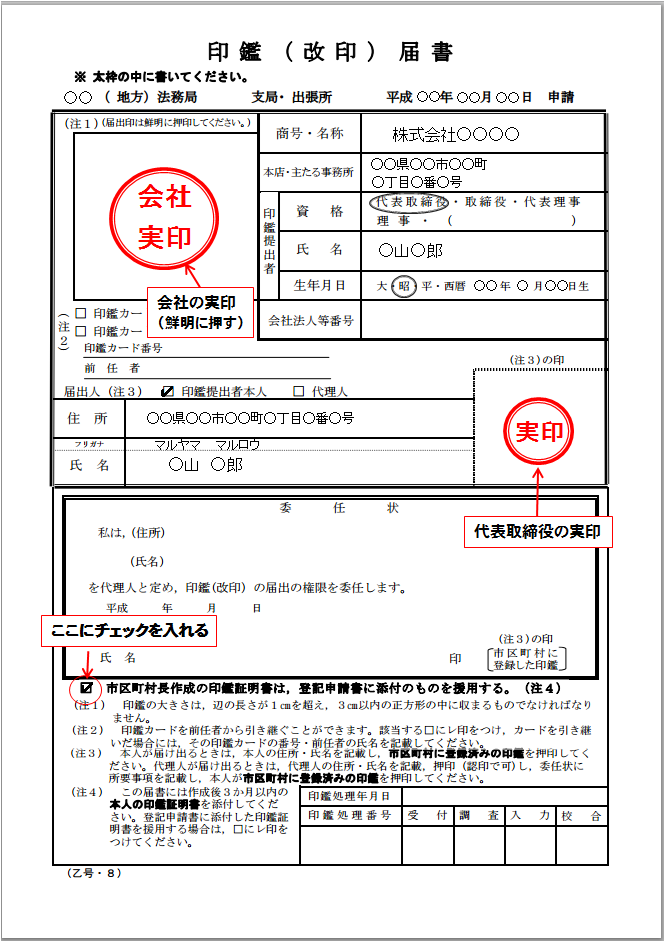

③「印鑑届書」

④ 添付書類一式

④の添付書類は、ケースにより異なります。

《 添付書類 》

| - | 書類 | 印鑑 |

| 必ず必要 | 定款(謄本) | ー |

| 取締役の印鑑証明書 | ー | |

| 現金出資の場合 | 払込みを証する書面 | 会社実印 (通帳コピーと契印) |

| 現物出資の場合 | 調査報告書 | 取締役印(監査役印) |

| 財産引継書 | 発起人印 | |

| 現物出資の場合、または 資本準備金を定めた場合 | 資本金の額の計上 に関する証明書 | 会社実印 |

| 定款で本店所在地を 詳細まで定めなかった時 | 発起人決定書 | 発起人印 |

| 発起人以外が役員になる または 「電子定款」の場合 | 取締役就任承諾書 | 取締役・実印 |

| 代表取締役 就任承諾書 | 代表取締役・実印 | |

| 監査役就任承諾書 | 監査役印 | |

| 「取締役会を設置」 したとき | 設立時代表取締役 選定書 | 代表取締役実印 取締役印 |

*印鑑は、認め印でよいケースもありますが、すべて実印を押しましょう。

そのほか、

「同意書」「本人確認証明書」「委任状」「検査役の調査報告書及びその附属書類」

など

定款に記載した内容、現物出資など変態設立事項、機関設計等

ケースに応じて必要となる書類があります。

設立方法によって必要書類が異なりますし、

書類によって押印する印鑑の種類も異なってきます。

書類が足りないと「取下げ」を求められる可能性もありますので、

しっかり準備しましょう。

「設立登記申請書」は、

通常A4用紙を使い、

パソコンまたは黒ボールペンで

横書きで記載します。

(1枚に収まりきらないときはA3用紙を中折りして作成しましょう。)

「登録免許税貼付台紙」は、

A4のコピー紙で自作します。

(真中あたりに収入印紙を貼り付けます。消印はしないこと。)

(収入印紙は、郵便局で購入できますし、法務局内に印紙売り場があります。)

「設立登記申請書」と「登録免許税貼付台紙」はホチキスでとめ、継ぎ目に会社実印で契印。

「登記すべき事項」は、会社法911条で法定されています。

…「商号」「本店の住所」「公告方法」「目的」「発行可能株式総数」「発行済株式の総数」「資本金の額」「役員に関する事項」などです。

「株式譲渡制限」「取締役会の設置」「支店の住所」など、定めがある場合に登記すべき事項もあります。

「登記すべき事項」の提出方法は3つあります。

OCR用紙は、今後配布が終了します。

なるべく、オンライン申請またはCD-Rの提出で行って下さい。

「印鑑届書」は、会社の実印を法務局に届け出るための必要書類。

法務局所定の書類に記入します。 こちらから⇒法務局所定・印鑑届書

《記入例》

● 定款

定款(謄本)は、設立登記において必ず必要です。

● 印鑑証明書

印鑑証明書は、

設立登記において必ず必要です。

取締役、全員の印鑑証明書を添付します。

(「取締役会」を設置する場合は、「代表取締役のみ」の印鑑証明書でOK)

上記以外の役員は、印鑑証明書の添付は不要ですが、

平成27年2月より、「本人確認証明書」の提出が必要となりました。

(本人確認証明書に代えて、印鑑証明書でもOKです。)

(役員は全員、印鑑証明書を添付すると考えると準備が簡単かもしれません。)

● 本人確認証明書

印鑑証明書の添付が必要とされる取締役「以外」の役員(監査役など)は

本人確認証明書の添付が必要です。

本人確認証明書は、

ア)住民票記載事項証明書(住民票の写し)

イ)戸籍の附票

ウ)住基カード(住所が記載されているもの)のコピー

エ)運転免許証等のコピー

・・・ウ)エ)は、裏面もコピー。「原本と相違がない。」と記載して、記名押印。

本人確認証明書ではなく、印鑑証明書を添付することも出来ます。

● 発起人の同意書

以下の事項などが「定款で定められていない」場合に、

「発起人の同意書」は必要書類となります。

・発起人が割当てを受けるべき株式数、払い込むべき金額

・株式発行事項

・発行可能株式総数

・資本金の額、資本準備金の額

これらが定款に定められている場合は、同意書は不要ですので

できるだけ「定款に定めて」、添付書類を少なくしましょう。

● 発起人決定書(決議書)

以下の事項などが「定款で定められていない」場合に、

「発起人決定書」は必要書類となります。

・本店所在地が、最小行政単位までの場合(地番までの詳細を定めていない)

・取締役

・代表取締役(取締役が1人の場合は不要)

・公告方法を電子定款とする場合で、URLが記載されていない場合

これらが定款に定められている場合は、決定書(決議書)は不要です。

● 設立時代表取締役選定決議書

取締役会を設置する場合、「設立時代表取締役選定決議書」は必要書類となります。

● 払込みを証する書面

現金での資本金(出資金)の払込みがある場合に、「払込みを証する書面」は必要書類となります。

入金の日付は、「定款作成日(定款に記載した日付)以降」。

書面の日付は、「入金日以降」。

● 資本金の額の計上に関する証明書

「現物出資がある」または「資本準備金がある」場合に必要書類となります。

出資が「現金のみ」の場合は、不要です。

● 調査報告書

「現物出資がある」場合に必要書類となります。(「財産引受」がある場合も必要です。)

現物出資の総額が500万円を超える場合は、

検査役の選任を裁判所に申し立てるか、弁護士などの証明書が必要となります。

● 財産引継書

「現物出資がある」場合に必要書類となります。

現物出資を行う発起人が作成します。(現物出資は、発起人しかできません。)

● 就任承諾書

発起人以外の人が、

取締役、代表取締役、監査役などの役員になった場合に

必要書類となります。

(発起人が取締役などの役員になる場合は、定款に記載があるので、必要ありません。)

・役員、1人に1通づつ必要。

・取締役で、代表取締役になる場合は、1通づつ計2通作成します。

(取締役が1人の場合は、代表取締役の就任承諾書は不要)

・取締役会を設置する場合は、代表取締役の就任承諾書は不要です。

書類一式の準備ができたら、

設立登記申請をするための書類のセットを行います。

まず、①~⑫の書類を順番にそろえ、ホチキスでとめます。

①「設立登記申請書」と「登録免許税貼付台紙」(この2つは、はじめにホチキス止め・契印)

② 定款(謄本)

③ 同意書(割当株式数などが定款で定められていない場合など)

④ 発起人決定書(本店所在地が詳細まで定款で定められていない場合など)

⑤ 代表取締役選定決議書(取締役会を設置する場合)

⑥ 調査報告書(現物出資がある場合)

⑦ 財産引継書(現物出資がある場合)

⑧ 払込みを証する書面(通帳のコピーとホチキス止め・契印)

⑨ 資本金の額の計上に関する証明書(現物出資、資本準備金がある場合)

⑩ 就任承諾書(発起人以外が取締役その他役員になる場合。1人1通)

⑪ 印鑑証明書(取締役全員)

⑫ 本人確認証明書(取締役以外の役員。印鑑証明書でもよい)

必ず必要・・・①、②、⑪

多くのケースで必要となるのは、①、②、④、⑧、⑩、⑪

順番にそろえて・・・

ホチキスでとめる。

そして、この下に

● 印鑑届出書 をクリップでとめ、

● CD-R (申請人の氏名をシールで貼る)または FD などを一緒に提出する。

書類のセットが終わったら、

いよいよ設立登記の申請の手続きです。

●申請の前に、再チェック

書類をもう一度チェックしましょう。

●申請期間

申請は、

「設立登記申請書」の登記事由に記載した「発起設立手続き終了」の日から2週間以内。

・出資金の払い込みが終わった日から2週間以内。

・現物出資がある場合は、取締役等の調査が終わった日から2週間以内。

●申請先

設立する会社の「本店所在地」を管轄する法務局。 (⇒申請する法務局)

●申請方法

3つの方法があります。

申請から1週間程度で審査が終了し、登記完了となります。

申請から1週間程度で審査が終了しますが

書類等に不備がある場合は、「補正」しなければなりません。

●補正が必要な場合

「補正」が必要な場合は、法務局からその旨連絡が入ります。

(申請書に記載した電話番号に)

法務局によっては、自分で、補正の有無を確認しなければならないところもありますので

申請の時に確認しておきましょう。

補正が必要な場合、

「窓口で行う」「郵送で行う」の2つの方法があります。

補正が終了すると、登記完了となります。

●却下となる場合

次の場合は、法務局が申請を「却下」します。

・書類に不備があまりに多く、補正で対応できない場合

・申請人が、補正に応じない場合

却下となると、

登録免許税は還付されますが、提出した書類は返還されません。

●取下げ

「取下げ」は、申請人が自ら申請を撤回することをいいます。

登記が「完了するまで」または「却下が決定する前まで」は

申請人はいつでも申請の「取下げ」をすることができます。(⇒「取下書」を提出)

補正箇所が多い、補正の範囲が広い、などで

いったん取り下げて申請し直したほうが早い場合に、行います。

取り下げると、申請がなかったことになりますので

申請書や添付書類などは返還されます。(登録免許税は還付されます)

取り下げて、収入印紙を再使用したい場合は、「再使用証明申出書」を提出します。

設立登記の完了すると、「会社成立」となります。

会社の成立で、いよいよ事業開始へのスタートです。

事業を始めるにあたっては、

銀行口座の開設、税務署や社会保険事務所への届出、賃貸借契約などを行いますが

この際に、「登記事項証明書」や「印鑑証明書」が必要となります。

会社設立登記の手続き「各ページのご案内」

4. 設立登記を行う 現在のページ

(設立登記に必要な書類)

②「登記すべき事項」の提出(FD、CD-R、オンライン申請)

⑤ その他の添付書類 (↓をご確認ください)

| 設立ケース | 書類(クリックすると解説ページに) |

| 必ず必要 | 取締役の印鑑証明書 |

| 現金出資の場合 | 払込みを証する書面 |

| 現物出資の場合 | 調査報告書 |

| 財産引継書 | |

| 現物出資の場合、または 資本準備金を定めた場合 | 資本金の額の計上に関する証明書 |

| 株式割り当てなどを定めなかった時 | 同意書 |

| 定款で本店所在地を 詳細まで定めなかった時 | 発起人決定書 |

| 発起人以外が役員になる または、電子定款の場合 | 取締役就任承諾書 |

| 代表取締役就任承諾書 | |

| 監査役就任承諾書 | |

| 取締役会を設置したとき | 設立時代表取締役選定書 |

*印鑑は、認め印でよいケースもありますが、すべて実印を押しましょう。

Copyright © 2024 占部行政書士事務所 All Rights Reserved.

横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル6F 050-3668-4773